历史在中共统治下的中国一直是受到严密控制的敏感话题。在中共领袖习近平2012年上台以来,中共发布内部指令,要求明确要求学校教师不得对学生讲七个话题,其中包括 “中国共产党的历史错误不要讲”。在中共当局推行的从学校教育到新闻媒体到互联网的重重信息封锁之下,许多中国人尤其是年轻人对历史甚至对自己的家史不甚了了,甚至近乎完全无知。

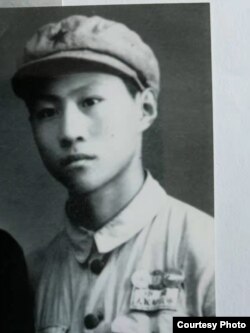

作为过去一个世纪的历史亲历者,今年即将85岁的作曲家王西麟在接受美国之音采访时讲述了自己的历史,以及他对中国历史的认识。

他讲述的他自己学习和创作音乐的历史包括,1950年代他在上海音乐学院学习时他和大部分同学必须放弃音乐学习下乡劳动,但有的同学则获得音乐学院中共党组织的安排可以不下乡劳动、继续学习,继续练习然后参加国际比赛获奖;看似跟政治无关的音乐界也是中共大肆进行政治迫害的重灾区,上音在文革期间有16位教授被自杀。

在王西麟看来,这种惨痛和残暴的历史在当今中国并没有过去,而是一直在持续,中共当局给亿万中国人反复带来大灾难的政治运动如今被习近平当局美化为“艰辛探索”。王西麟为纪念他的钢琴老师、上海交响乐团前指挥、因为在文革中表示反对当局所提倡的样板戏而被枪毙的陆洪恩创作的钢琴协奏曲也不能名正言顺地演出,上海音乐学院也从未为那16位被自杀的教授举行纪念活动。

王西麟表示,中共当局的专制制度导致当今中国音乐界的因循守旧,拙劣的政治宣传音乐成位主打,真正有艺术价值的新作品则难以见天日。

以下是王西麟接受美国之音采访问答记录的第二部分。王西麟所表达的是他的个人观点,不代表美国之音。

文革前后两个生活和艺术阶段

问:您先前在我们的通信中说,您有文革前和文革后两个生活阶段和艺术阶段,您在这两个阶段的艺术创作结果和思想结果都和中共教育的文艺主流南辕北辙,大相径庭,大为不同。您可以扼要地说说究竟是怎样的不同嘛?

答:我这个问题提得很好,想起这样的问题就有很眼泪。我文革前受音乐教育的大致情况是,我12岁就到军队里了。12岁之前我家里穷得没有办法我只好参军了。我在军队待了八年,军队保护了我,我非常感激。军队的八年时间都是在军乐团,八年时间的后两年我是在军乐团军乐指挥专科学校。一个师里派一个人去那里学习。我在那里学了两年。这对我的音乐教育是个极大的提高。

前面那六年我是在甘肃宁夏,后两年是到北京来。我那时候在军队里吹长号,吹奏乐给了我极大的好处。我吹长号就会吹各种铜管乐器,从55年到57年这两年的后半年我在上海解放军军乐指挥专科学校教师预备学校。我在那里学了半年,也是在那里碰到了上海音乐学院的陆洪恩教授。这两年的学习对我来说很重要,我很感激。

后来我就上了大学,大学五年。简单来说,就是军队八年,上海音乐学院五年。这就是我在文革之前的音乐学习道路。上音的五年,前三年我是红专(注:即当时的政治正确前提下的专业追求),后两年我是白专(注:即当时被认为是没有政治正确的专业追求)。这种所谓的白专对我极其重要、极其有用。我现在85岁了,我现在总结当时的情况就是,前三年的红专简直就是红卫兵,就跟红卫兵一样地幼稚、盲目,全是傻瓜。

57年正好赶上反右派运动,我看见反右派就害怕,但还要拥护党的政策。57年那个时候我就想学技术,但就是不能学啊。那时先要学思想、学生活、第三才是学(音乐)技术。学思想是要学马克思主义;学生活就是要跟劳动人民打成一片,同吃同住同劳动。第三才是学技术,但不能单纯是技术观点。大学前三年劳动我表现很好,下乡劳动,那时候是大跃进,批判和反右。我们在上海音乐学院大礼堂报名发言批判右派。那时候是大一,我傻冒得很,现在回想起来真是非常幼稚可笑。

开始对钻研艺术有了明显的自觉

后两年我有了变化,开始有心学技术,后两年我要写交响曲了,不写交响乐怎么毕业呢?那个时候我年龄也大了一些,更懂事了。还有一个原因是,我在上音的1957/58大一、大二的大跃进年代,我很听党的话,积极下乡劳动。但是劳动回来后看到,为了参加国际比赛而被领导留校练习专业的同学不去下乡劳动,然后又从国外获奖回来。我和他们一比就矮了半截。我想,我也要学专业啊。

第三个原因是,当时在上海音乐学院有一个女孩我很喜欢,但她根本就不跟我谈,一分钟都不谈。我心想人家就是看不起我,因为我没有技术。我受了这个刺激,在上海音乐学院门口的公园淋了一夜雨。没有技术谁也看不起你呀。这三件事加起来使我思想有了巨大的变化。从大四开始,共青团的小干部我也不当了。我就开始一心一意学技术。我认为没有技术寸步难行,谁也看不起你。

我就这样从大四开始研究四重奏,也没有人教我。我从学校里借了四重奏的谱子,一本一本的看,看下来觉得好像打开了一座宝库一样。我好高兴啊。进入大四之后有三个月我全力研究四重奏,研究了三十到四十几部,一步一步地学四重奏的写法。我就这样写出了我的第一个弦乐四重奏。

写出了之后找不到人演奏,这个很不公正,这种不公平埋在了我心里。光给我试奏了一下但是没有演,何占豪有名气,他的四重奏就演了。在这种情况下,当时的上海音乐学院党支部书记常受宗先生就让余丽拿她们演奏录了音。录音之后放出来一听,他们说非常好,就让我到作曲系去做了两次讲座。

我就把我学了四个月的笔记、想法和我的音乐都给大家说了。他们都非常高兴,鼓励我。我当时是一个大四末期准备进入大五的学生。我就这样做了八节课的学术讲座。我还不敢说那是讲座,就算是报告吧。报告我学习和写作四重奏的过程。当时的学生都给我欢呼啊。我受到了极大的鼓励,感觉找到了我的方向。

到了大五的时候,从莫斯科音乐学院毕业的瞿维老师回来了。我就到瞿维老师的班上学习,写出了我的第一交响曲的第一乐章。我感谢上音,感谢瞿维老师对我教诲。这就是我在上海音乐学院学到的本钱。毕业的时候,贺绿汀院长接见我们毕业班。我在上海音乐学院学习五年,从来没见过贺院长,也没跟他说过一句话。我是一个无名小卒,谁也不认识我。

那次毕业班的接见是非正式接见,就在院长办公室所在的大楼里。当时都下班了,七、八点了,都黑乎乎的了。我们在走廊里围着院长听他说话,脸都看不清楚。贺院长讲了一句话说:你们学技术的要吭哧吭哧(下苦功夫)。我就记住了这句话,吭哧吭哧学技术!我大四就是这么过来的。大五写了第一交响曲第一乐章,又吭哧吭哧研究了十几部交响乐。

贺绿汀这一句话,吭哧吭哧学技术,总结了我两年的学习,也照亮我今后要走的道路。所以我极其感谢伟大的贺绿汀啊。

下苦功钻研学习艺术

毕业之后,我给分配去了中央广播电台广播交响乐团。这时候的广播电台都是为政治服务,没人管我。我就趁机继续吭哧吭哧学技术。我就这样写完了第一交响曲的第二乐章、第三乐章,又写了《云南音诗》。我就是通过学习解剖总谱,甚至抄总谱。这是我学习的最根本的办法。后来我看到巴赫年轻时也通过抄谱子来学作曲。

我在广播交响乐团一年之后,来了社教运动(社会主义教育运动,又称四清运动),号召我们向领导提意见。当时说得很好听,说是领导干部要下楼接受群众批评。毛病多、错误多,态度不好的,要洗烫水澡;毛病少、错误少,态度好的要洗温水澡。我们要帮助干部下楼洗澡。这个运动快结束的时候,他们让我说话。

我当时可以不说话的,但是他们让我说话,说王西麟你该说话了。我发了两个小时的言,我在发言的时候批评他们说:你们的领导方向错了,说是为广播服务,但我认为要为艺术服务;你们这是培养了一批又一批吃政治饭的人。我这么一说等于骂倒了一大片人。

我发言两个小时,这两个小时可是捅了大篓子了。发言之后形势大变,我被批判了半年。我在广播电台一年半,前一年是自己干业务,后半年是被批判。六个月当中开了十次全员大会。最后宣布我被开除共青团团籍,开除广播乐团、开除北京,三开除。

落难山西期间的磨难和坚持学习

我就这样到了山西北部、雁门关外,在那儿呆了十四年。在那儿我没法继续学西方技术,只好学习民间音乐。我在大同七年,雁门关北,那里是杨家将打仗的地方。京戏里 “想当年,金沙滩会一场血战” 说的就是在那个地方。那里一年刮两次风,一次刮半年。大风来了,飞沙走石。大同那个地方很苦。

但这七年是我最宝贵的七年。七年中我在那儿干苦活,扛大个儿、扛箱子,改造自己。给人家端洗脸水、打扫厕所、学雷锋,那里苦到那里干。结果文化大革命一开始就把我拉出来说我是假装的,把我的档案一公布,先收拾我。第二次又批斗我半年,说我全是假装的。

到了1968年,清队(全称:清理阶级队伍),又把我抓出来。这一次把我打得最狠,把我拉出去,眼蒙黑布,口塞毛巾,倒捆双手,皮鞭抽打两个多小时。屁股打烂,这使我痛苦极了、愤怒极了。我没有办法说。我当时卖了些东西,包括一个收音机,卖了六十块钱准备逃跑。逃又不敢逃,逃了之后被抓回来打得会更惨。

这七年对我来说真是最宝贵的七年啊!我在大同的时候,幸亏晋东南也就是长治方面发现了我,当时他们要搞样板戏没有指挥,就千方百计找到了我,把我从大同调到了长治。我离开大同一到长治就哭了。在长治我举目无亲啊!我到这里干什么来了,那年我已经33岁了。

我在长治待了七年,指挥一个乐队。给他们排练了(文革时期的革命样板戏)《红色娘子军》、《白毛女》。他们有一个三十几人的乐队,我先前学到的过硬的基本功全派上用场了。我在那儿七年为那个地区立下了大功劳,为上党老区普及文化。所以我在山西有个前七年和后七年,整个文革期间都是在山西。

文革中我在山西下放的14 年的后期,我很期望被发现。直到1973'年前后,我才在回家看望我母亲经过西安时,见到了我在北京时代认识我又很赏识我的指挥家聂中明,我才有可能请他带去我的作品"第 一交响曲"和" 云南音诗"这两部大型作品的总谱,请他转交给李德伦先生。

1970年代的转机

李德伦一看就要我去北京。那是1973、74年,调不动,但是李德伦给了我支持,我就像在大海里沉浮的一个人终于看到一点希望,对我是很大的鼓励,我特别感激李德伦老师。

文化革命结束后,他通过各种办法很快把我调回北京来。1978年初我回到了北京,《云南音诗》被指挥家韩中杰发现了,马上就演出。《云南音诗》一下子就红了,很快就评为全国一等奖,全国第一名啊。

然后我到了北京歌舞团,因为《云南音诗》出名了,那是在1978年。我拿出作品,中央音乐团都演出了,但是北京歌舞团不给演出。待了三年,最后评奖没有录音就评不上。一个小官就卡住你了,可怕极了。

这时候广播交响乐团的袁方指挥他演了我的作品。广播交响乐团就是当年打我的那个乐团。在排练的时候,就是在当年我挨斗的大播音厅,我一进那个大厅,大家欢呼啊!真是太好了!这是1978年。

陆洪恩的惨死与中国的命运

问:您在 2010 年 4 月至 8 月间应瑞士第十届“文化风景线”国际艺术节委约而作的《钢琴协奏曲》主题仍是反映和反思极权统治下的个体的苦难、痛苦。您把这部《钢琴协奏曲》献给在文化大革命中因明确表示反对文化专制而被杀害的您先前的钢琴老师、时任上海交响乐团指挥陆洪恩。您为什么对陆洪恩如此念念不忘?

答:我的钢琴协奏曲是纪念陆洪恩先生的,他是上海交响乐团的指挥家,在文化大革命期间他因为反对样板戏,就被抓起来枪毙了。枪毙陆洪恩是一件大事情。画家陈丹青还记得小时候看到押送陆洪恩去刑场的车队,是在上海文化广场公审之后押送刑场的,经过陕西南路,当时陈丹青15岁。过了很多年之后,他仍然记得审判陆洪恩这个大事件。

虽然陆洪恩先生早就获得所谓的平反了,但是我的纪念他的钢琴协奏曲还是不让演,演也是偷偷摸摸地演,不能公开说是献给陆洪恩先生的。在上海音乐学院、上海交响乐团的演奏厅里演奏也是不敢说的。

上海爱乐乐团2017年由汤沐海指挥在上海演了一次我的钢琴协奏曲。演出结束的时候陆洪恩先生的儿子想上台献花这都不允许。上海交响乐团是陆洪恩指挥过的乐团,他们也不敢为陆洪恩说话,这算是什么事呀!难道还要再批判陆洪恩吗?这算什么平反呢!

这平反根本就不彻底嘛。上海音乐学院在文革期间死了十六个教授,自杀的。从来没有纪念他们的。 在过去的四十年里,没有一次在会议上纪念这些人。共产党成立一百年纪念这样是不应该的,应该纪念那些文化大革命期间在上海音乐学院被自杀的十六名教授,应当为他们鸣冤。应当纪念陆洪恩,纪念这些被迫害的人。

我写的钢琴协奏曲他们演都不敢演,只能偷偷摸摸地演。这能算文革结束了吗?按理说我的钢琴协奏曲应该大演特演。这部钢琴协奏曲的艺术性大家都是看到了的,2010年11月6日和7日在瑞士演出了。在巴塞尔和苏黎世演奏了两场,陈萨钢琴独奏,协奏是巴塞尔交响乐团,由普瑞特先生指挥的。接着有评论说:王西麟代表了中国真正的音乐,这种音乐不属于主流派,也不属于新潮派,而是属于真正的中国的音乐。但是我的音乐在中国却不能参与平等的竞争,因为我的钢琴协奏曲谁也不敢演啊。

我非常感谢陈萨,她也在台湾演奏了一场。在中国国内北京演了两三场,很不容易的,再没有第二个钢琴家敢弹啊。

我希望有更多的人支持新作品,能公开的纪念文革的死难者。现在中国完全没有这样的气氛。我认为中国现在存在文革的反复,所以现在习近平对文革十年浩劫也不谈了,说是艰辛探索。这是大逆不道,太坏了。本来是应当反思文革的,但中国却不让反思,这太不像话了。

0 评论