“成都作家、五七受难者、中国古拉格幸存者、证言作家张先痴先生与世长辞,生命终止在2019年2月21日下午18点30分!哀悼”!

如果说曹雪芹的《红楼梦》“看来字字都是血”的话,张先痴老人坐在电脑大象穿针般地一字一字敲出来、缩缩着自己半生血泪经历的《格拉古轶事》和《格拉古实录》,则是血和泪的结晶!

“民国公子”张先痴的“格拉古”传奇

“民国公子”张先痴的“格拉古”传奇

——有感于张先痴老人新作《格拉古实录》出版

看过索尔仁尼琴《古拉格群岛》一书的人,相信都会对斯大林时期前苏联的极端黑暗、恐怖和残忍感到无比的震惊,同时,也会对数百万被关进“古格拉群岛”的苏联人的凄惨命运而感到无比的震撼和悲伤。然而,当今中国,有多少人知道:五十多年前,古拉格群岛的故事曾经在东方另一个国度上演呢?

而诗人、作家张先痴老人的《格拉古轶事》,讲的就是发生在这个国度上的古拉格群岛的故事。——“格拉古”,“古拉格”之谓也。

这两年出了不少书。其中最令我记忆深刻、在内心深处产生强烈震撼和共鸣的,就是张先痴老人写作、由北大钱理群教授作序的《格拉古轶事》。而读了《格拉古轶事》后,我与作者张先痴老人也成了一对无话不谈的铁杆“忘年交”,结下深厚的友谊。

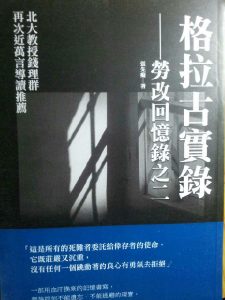

近日,得知张老另一部新作——由钱理群教授和冉云飞先生分别作序的《格拉古实录》在台湾发行,欣慰、高兴的同时,更多的是感动和敬佩:在写作《格拉古轶事》时,张老双眼已近失眠,只能在放大镜铺助下写作。而去年他开始写作《格拉古实录》时,视力更糟。在他家中,看到年逾八旬的张老坐在电脑旁用抖动的双手边拿放大镜边笨拙地敲动键盘的情景,内心瞬间涌动着难于言喻的情感:如果说曹雪芹的《红楼梦》“看来字字都是血”的话,张先痴老人坐在电脑大象穿针般地一字一字敲出来、缩缩着自己半生血泪经历的《格拉古轶事》和《格拉古实录》,则是血和泪的结晶!

张先痴老人写作的情景

张先痴老人一辈子太多令人扼腕长叹、催人泪下的传奇故事。我曾屡屡感叹:如果他和家人悲欢离合的故事能写成电视连续剧并得以上映的话,绝对会造成万人空巷的轰动效应!

然而,现实是何等残忍与残酷:张先痴老人用血和泪的结晶凝成的作品《格拉古轶事》和《格拉古实录》,虽然讲述的绝大多数是五十多年前发生的故事,但因为这些故事的面世,仍将影响到国家伟光正的光辉形象,因而注定它只能像五十多年前书中的主人翁一样遭遇囚禁的命运,只能在海外找到讲述的平台。——他的《格拉古轶事》在美国出版,《格拉古实录》则在台湾发行。

我就是通过阅读《格拉古轶事》与张先痴老人认识、并结下深厚友谊的——2002年春意盎然的二月,在成都雕塑公园的茶馆里,我见到一位满头银发、精神矍铄、道骨仙风的老人。——只见他身躯高大,腰板挺直;一张棱角分明、布满刀刻般深深皱纹的国字脸在一副茶色眼镜、坚挺的下巴映衬下显得帅气逼人,活脱脱一硬派老生坐在眼前。

这是张先痴老人八十寿辰庆祝宴席后,笔者为他和外甥侄女、侄孙照的一张相

打过招呼,老人递上一张名片。正面是别具一格的简介:张先痴,军人——诗人——犯人——退休老人。更奇的是背面的《墓志铭》,上面这样写道:

“这盒骨灰的原料来自张先痴的尸体。他曾经是孩子,是才子,是天之骄子;也一度是傻子,是疯子,是回头浪子;最终是赤子,是刀子,是过河卒子!”

如此痛彻心扉、快意恩仇、悲壮决绝的《墓志铭》,为平生所首见。

真正了解张先痴老人生平事迹,是读了他的《格拉古轶事》之后。

张先痴老人一生的故事,高度浓缩在他的“墓志铭”上。换言之,他的“墓志铭”,就是他人生各个阶段的高度概括和总结。

——“他曾经是孩子”:张先痴,原名张先之。湖北黄岗人。出身于国民党高官显贵之家:父亲曾是国民党中央委员,中央警察总署副署长。平日家中有勤务兵、保姆使唤,还有两部“公车”代步(其中一位司机是叫小林一雄的日本战俘)。还没成为“张先痴”的“民国公子”张先之,从小在外国教会学校接受西式教育,至今仍能说一口流利英语;仍能熟练地背诵一些圣经(张老去年冬受洗成为基督徒)。

——他“曾经是才子”:才华横溢的他,14岁就就成为“武汉学生联合剧团”成员(中共外围组织)。上高中时,喜欢写诗的他还组织了一个“号角”文艺社,所有文章,或尽情讽刺、猛烈抨击“国民党党反动派的无能和黑暗统治”,或呼吁自由民主、呼唤美好的新生活。

十六岁参加解放军的张先痴

——他“曾经是天之骄子”:1949年冬,他与“反动家庭”决裂,成为解放军的一员。这时,他仍是一位孩子——未满十六周岁。后来,因他父亲在“解放”后被判死刑,“反动家庭”出身的背景,注定他不能继续留在部队要害部门。1954年,刚满20岁的他,从部队转业到四川南充县,成为县政府民政科科员。这时,他的工资是48元。——须知,当时的鸡蛋才2分钱一个!

更令人羡慕的是:他这时还成了一位业余作家,每月能赚的稿费更可观:一篇篇幅不长的散文诗,稿费便是40元。也即是说,一篇普通的文章,可换来农民2000个鸡蛋!!!

话到这里,忍不住要谈点题外话:当时领袖们的月薪能买多么鸡蛋呢?毛泽东的月工资一个能买20200个鸡蛋(404元)。而毛泽东的工资还不是最高的,“民革”中央主席李济深的工资能买50000个鸡蛋(505元,毛泽东特批李济深领双份工资)。不但党和国家领导人工资高,一级教授、专家和国家一级演员的月工资也动辄三四百元。

言归正传,那时的张先痴是一位高产作家,因而成了当时“先富起来”的极少数人。1957年,他便拥有一部崭新的“私家车”——凤凰牌自行车。须知,当年一部凤凰牌自行车可比现在拥有一部小轿车还风光!

——“他一度是傻子”:前面说过,“解放”前,受中共地下党影响的他,上中学时通过各种文学形式对“国民党反动派”尽情嘲讽和无情抨击。理想和信仰的极致魅力,使他傻出“水平”,傻出“风格”,傻出大无畏革命精神和远大美好的革命理想;傻出狂热的乌托邦激情和决绝:在与父亲一次激烈的对吵中,他空手出走,并从此与“反动家庭”彻底决裂。一位“食有鱼,出有车”的“民国公子”,脱胎为一位“一床被子和两套换洗衣服便是全部家当”的红色革命战士。

“解放”后,恰似“八九点钟的太阳”的张先痴,在“激情燃烧的岁月”中,尽情地享受了几年“天之骄子”的日子。此时的他,与当时太多年轻人一样,在领袖描绘的共产主义美好天堂面前,在炫目的标语、震耳欲聋的革命口号声中,成为一个壮怀激烈、充满远大革命理想的热血青年。

那时的张先痴,与绝大多数年轻人一样,坚信党和领袖的英明伟大正确;相信美好的共产主义明天很快会到来。对党、领袖和组织怀着无限的忠诚和绝对的服从。——一句话:“组织叫干啥就干啥,一切听从党安排!”唯一例外的是:当“组织”不批准他与恋人结婚时(原因是政治审查时,组织发现他本人有“历史问题”,并出身于“反动家庭),他与恋人不理会“组织”高不高兴,义无反顾地结合在一起。

“组织”不高兴,后果很严重:他的婚礼没有一位副科长以上领导前来参加。张笑痴在《格拉古轶事》中这样形容道:“这个结婚仪式的氛围在婚礼和丧礼之间的档次”。

张先痴与胡君的结婚照

五十年后与前妻胡君重逢的合照

然而,“结婚仪式的氛围在婚礼和丧礼之间”,只是大灾难来临的前兆。1957年,迷信“组织”的他,在“反右”之时中了“组织”的“引蛇出洞”之计——为了配合最高领袖的“阳谋”,“组织”不断发动群众“积极响应党的号召,大胆向党提意见”。并再三保证:“知无不言,言无不尽;言者无罪,闻者足戒!”在不发言就是对党不忠的严重警告下,在南充市宣委宣传部组织的一次座谈会上,以作协协会会员身份出席会议的张先痴随大流了提了诸如:“文学作品是否应当揭露生活的阴暗面”的意见。对此,正为完不成上级下达的“右派分子指标”而发愁的领导们暗暗窃喜,于是,年仅23岁的“天之骄之”张先痴立马被“组织”划为“丧心病狂的反党反人民反社会主义的右派分子”。后来,又“晋级”为“混入革命阵营的极右分子”,判处管制五年送“劳动教养”。

祸不单行,得知张先痴被打为“丧心病狂的反党反人民反社会主义的右派分子”后,与丈夫一样十几岁投身“革命”,同时从部队转业到南充县政府,“反右”开始之时一再奉劝丈夫“要相信党”的妻子胡君如闻晴天霹雳……坚信丈夫绝非“右派”分子的她写了一份书面报告,以妻子的身份向“组织”上担保张先痴决不是“反党反人民的右派分子”。然而她并不知道:为“反党反人民的右派分子”辩护也是罪!于是,第二天,年仅22岁的她也被打为“反党反人民的右派分子”,并被开除公职。刚做母亲不久的胡君只好强忍悲痛带着儿子离开南充回到长寿县的乡下。不久,绝望中的她将尚在褓襁中的儿子托付给一位亲戚,然后远走新疆,用冒名顶替之法在乌鲁木齐一间工厂作了一位职工。几年后并另嫁他人。

一场飞来横祸,让昨日的“天之骄之”张先痴瞬间妻离子散,跌入苦难深渊。而且,这场灾难时日之久,远远超出他和所有人的想象:23岁失去自由,到八十年代初被宣布“错判”平反之时,他已是一位46岁的小老头。整整蒙受了23年常人难于想象的苦难。

——他曾是“疯子”:在强制“劳动改造”期间,面对超强、超时间的沉重体力劳动,面对动辄拳打脚踢的人身污辱,面对大饥荒每天死人的威胁,不堪精神、肉体、饥饿摧残和折磨的张先痴,曾产生过杀人放火、同归于尽的极端念头。后又异想天开,与几位难友决定逃出高墙到北京投奔南斯拉夫大使馆(他们以为“变修”了的南斯拉夫是中国的敌人,可以庇护他)。结果,他与难友越狱成功。然后,为了分散追捕者目标,又独自一人踏上逃亡之路。此后的大多时间,他与逃荒的灾民、小偷和妓女为伍,用爬火车、逃票等方式北上逃亡。三个月后,在天津火车站被抓获押送回四川灌县看过所。不久,以“叛国投敌”罪被判处有期徒刑十八年。

在失去自由的23年间,面对生存极限的严峻挑战,诗人张先痴昔日种种浪漫情怀、崇高理想、激越思想火花悉数落荒而逃,甚至起码的道德底线也屡屡被打破,成为一位神经正常的“疯子”:在逃亡期间,为了得到食品和火车票,他曾与小偷团伙狼狈为奸;在劳改农场之时,他成了一位“只要能吃进肚子”的便顺手偷来的“惯偷”;在强烈的性饥渴之下,他曾与农场附近的大嫂“搞男女关系”……

都说“男人流血不流泪”,然而读《格拉古轶事》之时,我竟一度十余次流泪。其中一次在大巴上读到一个凄惨场景描述时,溶入角色中的我悲呛之下泪水久久难禁,差点失声痛哭……

怎不“差点失声痛哭”呢?——一天,两位管教带着一位当地彝族向导,押着没来得及吃早餐的张先痴,步行几十公里来得小凉山深处的一个悬崖下掩埋一位跳崖自杀的右派。中午时分,两位管教坐在远处一边喝酒、吃饼干、肉罐头,一边观看空腹的张先痴一人挖坑,然后艰难地将跌落水潭边、脸部被乌鸦啄得阴森恐怖、周身已开始腐烂的自杀者尸体拖入坑中,然后再挖士、填土……整个过程中,任由几乎虚脱的张先痴一人劳作也罢,最残忍的,莫过于明知张先痴没有吃早餐,管教连一块饼干也不舍得给他吃。管教的冷酷残忍,物伤其类而起的悲凄伤感,对前途的极度绝望,让傍晚回到劳改场、早中餐没吃饭的张先痴丧失了食欲,一回到监舍便浑浑僵僵上床和衣而眠了……

劳改场中的张先痴

这一幕何等冷酷!何等残忍!读后不由得你不悲从中来,对人性的绝望油然而生——人啊人,一旦置身于丛林,你怎比不上非洲大草原的狮子?!

——他后来是“回头浪子”:在23年牢漫长的苦难岁月中,昔日崇高的信仰、美好的理想化为乌有。人格尊严的荡然无存;常人难于想象的、无所不在的身心摧残;挑战极限的生存环境;对亲人难于扼制的牵挂和思念,看不到希望和出路的煎熬,使他陷入无边的痛苦、迷茫、沮丧和绝望之中。他一度自暴自弃,像一只机器人一样麻木地生活……然而随着时间的推移,他的理智和理性渐渐复苏,重新燃起了生活的希望。在一批批难友或自杀或饿死或被摧残致死的极其严酷的现实下,他凭着顽强的意志和毅力(当然也凭借一双极为灵巧敏捷的双手和“能进嘴的就顺手偷来吃”的丛林法则),顽强地活了下来。上世纪八十年代初,年已四十有六的他终于熬到了“平反”之日重新回归社会,开始了人生另一个艰难的旅程——重新适应“新社会”、找工作、娶妻、生儿育女……

张先痴老人八十诞辰喜日,作者与张先痴老人及夫人(前二)合影

——他“最终是赤子,是刀子,是过河卒子”:23年的漫长牢狱之灾带给张先痴的,并非扭曲的心灵、自暴自弃的堕落或个人复仇的怒火,而是凤凰涅磐后的重生、淬火后的坚韧刚强、大彻大悟后的豁达与睿智。重获自由后,年近半百的他,尽管新生之路艰难曲折、充斥泥泞和陷阱,但他始终以一种平和、豁达、乐观向上的人生态度开始了人生的重塑。更难得的是,晚年之时,诗人张先痴成为一位有一定深度和高度、完全超越了个人的恩怨和苦难的思想者。因而,他总能以宽阔的视野、深邃的目光回顾和反思他曾经历的那场灾难。并克服视力的严重障碍将它变成文字。更难得的是,他的作品与卢梭《忏悔录》和《托尔斯泰忏悔录》一样,有太多自我曝丑的细节描写,惊人的真实和忏悔精神在中国古今以来回忆录题材的作品中十分罕见。这也是《格拉古轶事》和《格拉古实录》两书尤为耀眼的亮点。

还有令人敬佩的是:退体后的张先痴老人不断用“刀子”似的笔触,解剖苦难发生的根源直达背后的本质。同时,他还十分关注时政,关心民族的前途和命运。并做到“知行合一”——经常参加各种民间聚会和时事研讨会,参加各种公民行动,义无反顾地成为推动社会进步的“过河卒子”。

在美国普林斯顿大学发表演讲的张先痴

话到这里,脑海中浮现出两个画面:在上世纪八十年代末那场举世震惊的运动中,55岁的张先痴举着牌子喊着口号走在游行队伍的最前列;五年前,年届七十有五的张先痴老人应美国普林斯顿大学的邀请出席中国反右问题研讨会。在会上,张老发表了一场博得全场听众热烈鼓掌的精彩演讲。其中,他关于:“1957年,将我划为右派,那是绝对错误的,因为我还不够资格右派;1980年8月,突然说我不是右派,把我放了,这时我已是右派。是不扣不折的右派!所以,这时他们宣布我不是右派,也是绝对错误的”的前后“两错”论,对历史和现实极具嘲讽和解构意义;而他关于“我们只要活着一天,就要有一份勇气Totalitarian regime作斗争。为此,我将不计后果,勇往直前。七十多岁的人了,如果还不能勇敢地站出来说话,就对不起我们的子孙后代,对不起我们中华民族”的郑重表态,既将其“过河卒子”的决绝表现得淋漓尽致,也是老年张先痴赤子之心的真实写照。

一个人的悲惨命运,往往是一个国家和民族悲惨命运的折射和浓缩。而在正史不彰、真相每每被权力掩盖的严酷现实下,双眼已近失明的张先痴老人在耄耋之年,几年间克服了常人难于想象的困难,接连写下两本极有历史价值的著作《格拉古轶事》和《格拉古实录》,也就无愧于“赤子”之谓了。

0 评论